前回に引き続いて、今回は「お金の基礎講座」の「金融編」です。ばっちり基礎を抑えていきましょう!

「株式投資を始めたいです」「インデックス投資ってどうやるんですか?」

投資に興味を持ち始めると、具体的な投資のやり方にばかりに目が行きますよね。

でも、株式投資を始めようとして、株の買い方も学んで、証券口座も開設しても、最終的に悩んでしまうのは「何の株を買ったらいいのか」「どういうファンドを選んだらいいのか」について、自分で判断ができないことです。

「この本ですすめている銘柄だったから」

「あの人がYouTubeで紹介している銘柄だったから」

だから、こういう理由だけで投資銘柄を決めてしまう人が少なくありません。

え?素人の投資なんてそう言うもんじゃないの?

そういう方法でももちろん株式投資はできますが、少しでも金融の基本的な部分に理解があると、そのYouTuberや本の著者がなぜその銘柄をすすめているのか、それを自分でわかったうえで資産運用ができます。

料理のレシピのように、ただそこに書いている手順で買いている通りの銘柄を選んで投資するのか、理屈を理解したうえで、投資の情報をヒントととして自己判断で投資するのか、同じ銘柄の株式を運用するにしても、その投資経験は全く異なるものとなります。

情報の鵜呑みは危険です。自分でその情報の良し悪しを判断できる基礎知識を持ったうえで、あらゆる情報を「利用する」立場に立ちましょう。振り回されたり踊らされたり、カモにされてはいけません!

- 金融の知識は、今後の自分の資産形成を大きく助ける

- この記事では、大人になったからこそ改めて深く理解できる金融の基本が学べる

- 金融の基礎知識が付くと、マネーリテラシーが上がる

- 知識を身につけることは、お金を増やす、お金を貯める、お金を守る(だまし取られない)の第一歩となる

- 主婦こそ金融の基礎知識は知っておくべき

主婦こそ金融の知識を

これから株をしてみようかな、NISAを始めようかな、、、そんな風に資産運用に興味を持ち始めるママさんも、このコロナで増えたのではないでしょうか。

このブログの読者さんなら、投資の大切さもとってもよくご存じだと思います。

投資とまではいかなくても、定期預金などの貯蓄型の金融商品を検討したり、主婦が家計を運用するのに、「金融」の知識は必要不可欠なものになります。

もちろん、経済や金融のことを全く知らなくても、投資もできるし、定期預金も契約できます。

ただその場合、購入の判断は全て「他人の知識」に頼ることになります。

郵便局で「これが絶対利益が高くておすすめです、いいですよ!」なんてカウンターですすめられて、いろいろ金融商品を買った挙句、すごい騙されたという記憶に新しい「かんぽ生命の不正」とか、やっぱり無知ゆえの損失よね、、、。

かんぽ生命は保険商品の不正でしたが、株式にしても、その他の金融商品にしても、自分が無知であることで、騙されていることにさえ気づかないリスクもあります。

知識は自分や自分のお金を守るための武装です。騙されたり損したくない人は、最低限の知識を持ち、自分で判断する力を育てましょう!

私もかつて、無駄な金融商品を買わされて損をした経験から、FPの勉強や投資を始めました!

家計を運用する主婦とお金、そして金融知識は切っても切れない密接な関係にあるのです。

金融の基礎を学ぼう

今回は、金融の基礎の基礎、金融市場や、政府の金融政策などについて学んでいきましょう。

「買いオペ」「売りオペ」など、ニュースでよく耳にする金融政策のあれこれも、何のためにそんなことをして、結果がどうなるのか、これを理解しているかどうかで、その情報の価値さえ変わります。

金融市場とは?

金融市場とは、とても平たく言うと「お金の貸し借りの場」を指します。

取引の期間や種類によって、様々な市場に分かれているんです。

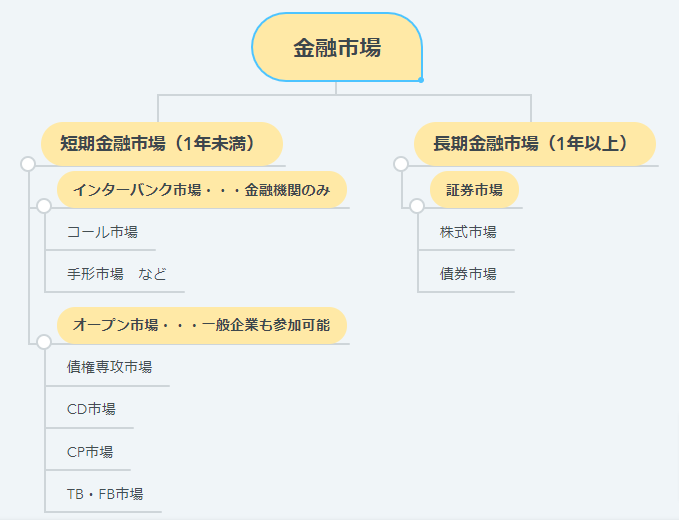

下記に、日本の主な金融市場を図式化してみました。

金融市場の取引期間が1年未満の市場を「短期金融市場」、1年以上の物を「長期金融市場」と言います。

短期金融市場においては、金融機関のみが参加できる「インターバンク市場」、一般企業も参加できる「オープン市場」があります。

私たち一般の投資家が株式を売ったり買ったりするのは、長期金融市場である「証券市場」になります。

証券市場は、金融市場の中で、株式、公社債など有価証券の発行が行われる発行市場と、それが流通する流通市場との総称です。また、証券取引所を指して言われることもあります。

財政政策とは

そもそも「財政」とは、国や地方公共団体が行う経済活動で、「資源配分」「所得再配分」「経済の安定化」の3つの機能があります。

「資源配分」道路や公園などの公共施設、警察や消防などの市民へのサービスへの投資

「所得再配分」租税制度や社会保障制度、公共事業などを通じて、徴収した所得を公平に配分すること

「経済の安定化」経済変動を平準化するための政策

財政政策とは、政府が行う景気対策などを反映させた政策のことです。

需要の拡大や抑制を、公共事業の拡大・縮小や増税・減税などを通して行います。

新型コロナウイルスの世界的なパンデミックの結果、世界中では今、過去に例を見ない財政政策が行われています。その規模はなんと、世界全体で11兆ドルに迫っていると、国際通貨基金が2020年7月に発表しています。

金融政策とは?

金融政策は、日本銀行が行う政策で、主に物価の安定や経済を持続的に拡大させることを目的とした制作です。

財政政策と並び、経済政策の柱となっています。

その主な2つの手法をご紹介します。

預金準備率操作

金融機関は、準備預金として、貯金額の一定の割合(預金準備率)を日本銀行に預けることを義務付けられています。

預金準備率操作とは、日本銀行による金融政策の一つで、この「預金準備率」を引き上げたり、引き下げたりして金融機関の資金量を調整、支払準備を増減させることで、金融機関に影響を与える政策です。

「支払準備率操作」や「法定準備率操作」と呼ばれることもありますが、意味は同じです。

| 景気が上昇しているとき | 景気が後退しているとき | |

|---|---|---|

| 目的 | 資金需要を抑える | 景気の悪化を抑える |

| 預金準備率操作 | 預金準備率引上げ | 預金準備率引下げ |

| 銀行 | 日銀にたくさん資金を預ける必要がる | 日銀に預ける資金を減らせる |

| 市場に出回るお金 | 減る | 増える |

| 金利 | 上昇 | 下落 |

日銀に預ける準備金を増やしたり減らしたりすると、こんな風居経済状況を操作することができるのね!金融政策って面白い!

公開市場操作

次に、もう一つの金融政策「公開市場操作」を見てみましょう。

公開市場操作(オペレーション)とは、中央銀行が国債・社債・手形・上場投資信託・REITなどの有価証券を売買することによって、金融市場の資金量を調整する事です。

公開市場操作によって市場に出回るお金の量や金利を調整することができます。

日本のオペレーションには、日本銀行による資金の貸し付けなど、短期金融市場に資金を供給するオペレーション(資金供給オペレーション=通称:買いオペレーション)と、日本銀行の手形の売り出しや日本銀行が保有している国債の売却など、短期金融市場から資金を吸収するオペレーション(資金吸収オペレーション=通称:売りオペレーション)があります。

| 景気が上昇しているとき | 景気が後退しているとき | |

|---|---|---|

| 目的 | 資金需要を抑える | 景気の悪化を抑える |

| オペレーション | 売りオペレーション | 買いオペレーション |

| 日銀の動き | 保有する債券などを売って、資金を吸収する | 資金貸付や債権を買い取って、資金を供給する |

| 市場に出回るお金 | 減る | 増える |

| 金利 | 上昇 | 下落 |

「売りオペ」「買いオペ」って、こういう意味だったので、すごく勉強になったし、国がどういう状況に対して何をしようとしているのかわかったわ!

新発10年国債利回り

新発10年国債利回りとは、新規に発行された、償還期間が10年の国債の流通利回りのことです。

現在、この新発10年国債利回りは、日本の金融市場において、長期金利の代表的な指標となっており、住宅ローン金利や、金融機関の貸出金利などに利用されています。

新発10年物国債の金利上昇は住宅需要のみならず、景気回復に影響を及ぼす力も持っていて、日本銀行の金融政策や景気の見通し、さらには株価や外国為替相場などの動きにも反応して、複雑で不安定な変動を繰り返しています。

国債は、平たく言うと「政府が発行する借用書」で、日本銀行が直接コントロールができません。

まとめ

今回は、金融市場と、様々な金融にかかわる政策についてみてきました。

前回記事の経済や景気と密接に関わっているということも感じていただけたと思います。

経済が成長し続けると、長期投資の資金も成長し続けるという仕組みから、日本の金融の仕組みを理解して、現在の経済の成長がどういう状況なのか、金利はどうなのかを理解しておくことが、自分の財産を育てたり、守ったり、蓄える行動に繋がります。

もっともっと金融について詳しく知りたい方は、こちらの本がおすすめです。

YouTube大学の中田さんも大絶賛していました!

お金のこと、日本の経済や金融のこと、しっかり学んでマネーリテラシーを身につけましょう!知識は自分の武器です!

コメント